リレーBLOG第15弾「田分けと暖簾分け」

田分けと暖簾分け

−日本の経験知における組織構成の最小数・最大数とは?−

13期卒業生 土山真由美

1.はじめに

2年間MOTを学んで、経営における管理の大事さ等は理解しました。ただし、多くの理念が海外で構築されたもので、日本の経験知には何か存在しないのかという点が気になっていました。そのような中、偶然、三渓園で、古農家の案内をやっているボランティアの方から、「田分け」の通説を聞く機会がありました。また、同時期に山本七平の「「空気」の研究」を読んでいたこともあり、日本では、「空気」を意識した組織管理という概念があるのでは?またその人数は経験知から推察できるのではという問いを持ったことから趣味で調査をしました。

2.日本の経験則

日本は、世界比較すると、長寿企業が多く存在します。「はじめに」で示したように、そこに日本の経験則からくる何かがあるのではと思いました。そこで、キーワードとなる「田分け」とこちらも古来より知恵として継承されている「暖簾分け」という言葉に着目し、日本風土に土着する組織構成の最小数と最大数の仮説を立ててみることとしました。

1)田分けの言葉の由来

谷本(1991)の調査では、たわけものといわれ罵倒用語に利用される言葉の本来の意味は「田分け」をするべきではないという意味をもつそうです。(これは別の検索をすると逆説で定義しているものもあるので、あくまで一説として利用します。)

なぜ「田分け」ものといわれるのかですが、これは遺産相続において、田を分けると、子供の代で子供の人数分、孫の代ではその倍で田が小さくなり、食べていけなくなることを教訓とし、派生した言葉と谷本(1991)は調査結果で報告しています。言い換えれば、組織構成人数を分けることで、結果的に作業効率が落ち、経営に影響を与えるということと同義ではと考えました。つまりは「田分け」は組織構成の最小人数を示す仮説と置きます。 さらに、平井(2003)の調査研究を引用すると、農村の1720年~1860年の平均世帯人数は4.2人とされていました。つまり、「田分け」ものとならない、組織構成における最小人数は約4人ではと推察しました。

2)暖簾分けの言葉の由来

暖簾分けは会計用語の「のれん代」やフランチャイズを別称で話すことで言葉として利用が有名です。日本の本来の意味としては、丹野(2011)の調査のように、元手銀、屋号、暖簾印、得意先の分与をうけて独立することでした。当然どのタイミングで暖簾分けをするかはそれぞれの企業における理念があり、一外にひとまとめにすることはできません。こちらも、通説ですが、長期的継続企業である長野の鋳造企業の事例研究を引用すると、暖簾分けを推奨し、100人以上の社員数に変化したことがないとのことでした。(これらの文章は過去に調査した結果ですが、削除されており、参考文献が引用しきれませんでした。)この事例を用いて「暖簾分け」を組織構成における最大人数とした場合、100人未満と推察しました。

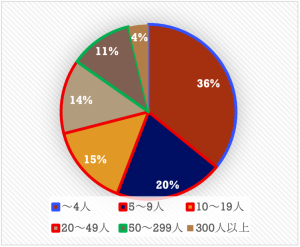

3. 長寿命企業の組織構成数

一方で実データとして、日本には長寿企業のデータが存在します。そこで、長寿命企業の組織構成数を調査しました。東京商工リサーチの調査結果を図1に示します。創業100年を超える老舗企業の従業員数で5~49人の範囲(赤線で囲った範囲)で全体の約49%を締めていました。さらに、集計上詳細が明かされていない4人までの36%(青線で囲った範囲)と50人以上299人までの11%(緑線で囲った範囲)の一部は、4人以上100人未満に加算されることを考えることができます。その場合、50%強の確率で長寿企業は4人以上100人未満の社員数であると考えられます。

(東京商工リサーチ資料より引用)

| 順位 | 商号 | 都道府県 | 業歴 | 創業年 | 業種 |

| 1 | (株)金剛組 | 大阪府 | 1439 | 578 | 木造建築工事業 |

| 2 | 一般社団法人池坊華道会 | 京都府 | 1430 | 597 | 生花・茶道教授業 |

| 3 | (有)西山温泉慶雲館 | 山梨県 | 1312 | 705 | 旅館,ホテル |

| 4 | (株)古まん | 兵庫県 | 1300 | 717 | 旅館,ホテル |

| 5 | (有)善吾楼 | 石川県 | 1299 | 718 | 旅館,ホテル |

| 6 | (株)田中伊雅 | 京都府 | 1128 | 889 | 宗教用具製造業 |

| 7 | (株)ホテル佐勘 | 宮城県 | 1017 | 1000 | 旅館,ホテル |

| 8 | (株)朱宮神仏具店 | 山梨県 | 993 | 1024 | 宗教用具小売業 |

| 9 | (株)高半ホテル | 新潟県 | 942 | 1075 | 旅館,ホテル |

| 10 | 須藤本家(株) | 茨城県 | 876 | 1141 | 清酒製造業 |

さらに、創業500年以上のランキングで調査を行うこととしました(表1参照)。創業500年以上については10位までに記載があり、かつ株式会社として継続している社員数を調査してみました。その結果、(株)金剛組 94人、(株)古まん 60人、(株)田中伊雅 6人、(株)ホテル佐勘 295人、(株)朱宮神仏具店 50人くらい(※正式な記載なし、1店舗10~15人と転職サイト記載あり、4店舗と考え算出)、(株)高半ホテル 35人、須藤本家(株) 23人でした。

つまり、(株)ホテル佐勘を除き、ほぼ仮説の4人~100人の範囲に入ことがわかりました。 つまり、これらの結果から、確率的に4人~100人の範囲の企業のほうが長寿であると推察できます。(現時点で一次数値がないので、統計はあきらめています。)

4. 考察

調査結果から、私は日本的経営における組織人数の最適解は4人~100人ではと考えています。つまり、作業効率的な面での最小人数が4人、日本的な「「空気」の研究」の示す空気感やいわゆるあ・うんの共有の効率性(技術の継承を見て学ぶなど)の最大値が100人ではと考えました。さらに、少し歴史的なことに、私見で踏み込んでいえば、日本の経営管理における長期的な経験知には最小値「田分け」と最大値「暖簾分け」という言葉が人数の最適値として用いられたこともあったのでは想像しています。

5. おわりに

経営管理について、なぜ日本の経験知が集積された理念を学ぶ機会がないのだろうか?という本当に些細な個人の疑問から調査を行いました。当件を思いついたのが2022年前後だったので引用が古いこと、その他にも、老舗企業は同族経営だから、暖簾分けは退職金制度だった等、様々な意見があると思います。あくまで、私の問いから考えた趣味の調査です。こじつけも多いので、いろいろご意見もあることと思いますが、学術ではなく、あくまでBlogなので、温かく飲み屋のネタ程度に読んでいただければ幸いです。 卒業してからずっと、MOTの学びに助けられることが多く、学んでよかったなと思うことがますます増えてきました。そして、学んだことだけではなく、こういった仮説をたて、調査する楽しみを持てたこと、特に先生方や同級生から学んだ自分の問いを調べる方法や手段、視点をもらえたことに感謝しています。今後もいろいろなことを調べ、また糧として成長していきたいと思います。

参考文献

谷本 光生, 環境問題に対する哲学 教育, 文化, 宗教の見地から, 燃料協会誌 1991 年 70 巻 3 号 p. 230-241

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jie1922/70/3/70_3_230/_pdf/-char/ja

平井 晶子, 近世農村における世帯の永続性, 家族社会学研究 2003 年 15 巻 1 号 p. 7-16

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjoffamilysociology1989/15/1/15_1_7/_pdf/-char/ja

丹野 勲, 江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行, 国際経営論集, 2011

https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/1971/files/41-08.pdf

東京商工リサーチ [創業100年以上 4万2,966社へ 最古は創業から1445年の金剛組 ~ 2023年の全国「老舗企業」調査 ~] 2022/12/26

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197122_1527.html

従量員数は、2022時点での各社ホームページより抜粋したもの。 写真はイメージを補強するために商用利用も可能なhttps://www.photo-ac.com/から引用しました。